Claudi Mans es catedrático emérito de Ingeniería Química de la Universidad de Barcelona y un gran divulgador científico. Tocado por la química, por herencia familiar, ha sabido transmitir esta pasión a numerosas generaciones de jóvenes. Es colaborador de las principales sociedades de química de nuestro país y asesor de diversas entidades públicas y privadas, en el ámbito de la docencia y la investigación.

Claudi Mans es catedrático emérito de Ingeniería Química de la Universidad de Barcelona y un gran divulgador científico. Tocado por la química, por herencia familiar, ha sabido transmitir esta pasión a numerosas generaciones de jóvenes. Es colaborador de las principales sociedades de química de nuestro país y asesor de diversas entidades públicas y privadas, en el ámbito de la docencia y la investigación.

Debía ser hacia 1955. Vino a verle justo antes de la vendimia, en septiembre. Era una explotación familiar, dedicada a huerto, secano y una pequeña viña, que mi abuelo y mis tíos cuidaban con una dedicación exagerada para el rendimiento que sacaban de la misma. Aquel señor llevaba en su cartera unas botellitas, unos polvos, unas tiras amarillas. Mi tío le compraba los productos, y supongo que luego los tiraba al vino, y digo que lo supongo porque esta operación no la vi nunca ejecutar. Lo que sí vi en alguna ocasión fue cómo encendía las tiras amarillas, y luego las introducía en las botas sujetándolas con el tapón de la parte superior. Durante esta operación, a los niños no nos dejaban estar en la pequeña bodega de mi familia, pero observábamos la operación desde la roñosa puerta. O no, no había puerta. Comunicaba directamente con la vivienda, sin luz eléctrica.

Aquel señor vino con la química en su cartera. La química, en el lenguaje cotidiano, eran los polvos que se le echaban al vino para conservarlo, supongo. ¿O sería para el cultivo de la vid, para evitar el mildiu? Mildiu, palabra que recuerdo de conversaciones entra adultos. Más química. Veo la preparación del caldo bordelés –el caldo verdulés, en terminología popular–, disolución-dispersión de sulfato de cobre e hidróxido de calcio, que mi tío aplicaba con el rociador manual, mochila de líquido azulado a la espalda y aspersor movido a mano caminando entre las vides. Eso no se lo debía proporcionar el señor de la química, porque usaba bastante cantidad, lo debía comprar en la droguería Boter, aún existente, en Badalona. ¿Echaría también cloropicrina a las vides? ¿Qué debían ser aquellos polvos? Química, pero, ¿qué química?

Hacia 1958, mi padre compraba por correo ciertos polvos a una empresa valenciana ¿Se denominaba Casa Oro, quizá? Tales polvos se mezclaban con agua y alcohol de boca y se obtenía un brebaje que, según el catálogo, era brandy, o coñac. Y otros polvos eran para hacer agua de colonia. Ni mi padre murió de cirrosis ni yo soy calvo, por ahora. ¿De qué debían ser esos segundos polvos, los de la colonia y el coñac? ¿Sabores, aromas? Hoy, en 2011, sigue habiendo empresas que proporcionan mezclas para elaboradores de licores baratos. Licores de garrafa, o mejor dicho licores de matraz. Química.

Hacia 2007, una empresa alemana, Trek’n Eat, fabricaba vino en polvo, con un notable contenido en alcohol. Separaban el alcohol y otros componentes, mediante maltodextrina como agente extractor, que es una sustancia que los retiene y los separa del agua. El resultado es un polvo de maltodextrina con alcohol, parte de los colorantes, los saborizantes y los agentes antioxidantes del vino. Al polvo obtenido se le añaden aromas, más antioxidante (ácido ascórbico o vitamina C, E330), agentes acidulantes E262 –acetato de sodio–, E332 –citrato de potasio– y E575 –gluconodeltalactona–, y colorante extraído de la remolacha. El resultado es un polvo rojo. Para su uso se mezcla con agua fría, y al cabo de cinco minutos se obtiene un «vino» con algo más de un 9 % de alcohol. Eso sí es vino de polvos. No creo que los brebajes de la Casa Oro que mi padre compraba fuesen tan sofisticados.

Alfa Chilena SA, por esas mismas fechas producía polvo de vino. Para un kilo de polvo se requieren de cinco a quince litros de cabernet sauvignon, que se atomiza, esto es, se lleva a baja temperatura y presión, y se dispersa en finas gotas en un entorno de aire muy seco y algo más caliente que el vino. El agua y el alcohol vaporizan, y queda un polvo que contiene buena parte de los componentes del vino: algo de agua, colorantes, los antioxidantes, los polifenoles, buena parte de los aromas, … El producto resultante se usa como condimento para saborizar y dar color a sopas, salsas, cremas, carnes y chocolates, o especialmente para cosméticos antiarrugas. También usan polvo de vino ciertos restaurantes de alta gastronomía. Este polvo de vino no permite reconstituir el vino original, ni añadiendo agua ni alcohol. Las mezclas resultantes no tienen la mínima calidad requerida.

Más polvos, más química. Para los aficionados que quieren hacer su propio vino existen los wine kits: mostos, mostos concentrados, mezclas de mosto y concentrados de frutas,… Pero también se denominan wine kits los conjuntos de sobres, por ejemplo de concentrado de uvas liofilizado, bentonita, bisulfito y sorbato potásico, y otros agentes. Su mezcla con agua, alcohol y un tiempo de reposo en condiciones controladas proporciona ¿vino? Todo es química, pero este vino más.

Química es el término proscrito en el entorno vitivinicultor. Pero química es la ciencia y la tecnología de gran ayuda al enólogo, al vinicultor. La química permite analizar los contenidos en azúcares a lo largo del tiempo, gracias a la química y a la microbiología se conocen los detalles de la fermentación, la química ha permitido diseñar los sistemas de filtración, la química ha producido los sulfitos.

«Contiene sulfitos». Casi todas las botellas de vino llevan tal infamante rendición a la química. No se etiquetan todavía las botellas con los temibles E220, E221… pero todo llegará, quizá. Recuerdo una botella de buen vino procedente de la agricultura ecológica que, para cumplir la ley, indicaba lo de los sulfitos en inglés (Contains sulphites), de canto y con un color de letra parecido al del fondo de la etiqueta, para disimular. Pero sí, los llevaba. ¿Es menos natural un vino con sulfitos? La pregunta debería hacerse de otra forma. ¿Es natural el vino? Si se pisan uvas –prescindiendo ahora de si las variedades y su selección son naturales, de la naturaleza, que obviamente no lo son–, y el mosto obtenido se abandona a su suerte, fermentará de forma incontrolada y al cabo de poco tiempo tendremos un líquido avinagrado imposible de consumir. Esto es la naturaleza, la acción espontánea de las bacterias. Esto es lo espontáneo, lo genuinamente natural.

Pero aquí viene el ingenio humano, naturalmente. Trabajando a baja temperatura, filtrando, quemando pajuelas, añadiendo sulfitos, etc., conseguimos que aquel mosto se transforme en vino y la cosa no pase de ahí. Si el hecho de usar los tanques de acero inoxidable, los circuitos de frío, los intercambiadores de calor de placas, el kieselgur o tierra de diatomeas, el dióxido de azufre, etc., son procesos naturales, pues sí: el vino es un producto natural, y no hay más que hablar. Pero yo pienso que algo de trampa hay en tal denominación, porque todo el ingenio humano, todos los artificios para burlar la naturaleza tienen algo de artificioso, de artificial. Rebajando algo el valor del término natural, un vino natural, según alguna definición aceptada por diversos elaboradores, es el obtenido «con tan pocos productos químicos y tan poca intervención tecnológica como sea posible». Estamos de acuerdo. Pero, ¿cómo determinar cuál es la magnitud del «tan poco producto, tan poca tecnología como sea posible»?

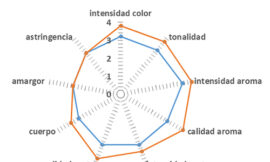

Demos un paso más hacia la artificialización. Los químicos analizan el vino, y encuentran parámetros integrados técnicos: acidez total y volátil, pH, sulfuroso total, azúcares reductores, hierro total, extracto seco, índice de Folin-Ciocalteu para fenoles… Pero yendo más allá, lo separamos en sus componentes. Agua, etanol, glucosa, glicerina, ácido tartárico, ácido cítrico, ácido láctico, ácido succínico, ácido málico, resveratrol, qué polifenoles, qué aldehídos, qué ésteres, qué otros aromas… en fin, infinidad de compuestos identificados en gran número. Y, una vez identificados y cuantificados los componentes del vino, ¿se podría hacer vino sintético a partir de una mezcla de sus componentes? Los expertos en análisis sensorial de vinos nos dicen que sí.

Anatema, pero sí. Más fácil en blancos y rosados, más difícil en tintos. Pero sí. Otra cuestión es si vale la pena, que yo creo que no. Pero no por una cuestión de principios: hay bebidas sintéticas, como el bitter Kas, la tónica, ciertos pseudozumos o –parcialmente– las bebidas de cola, que todo el mundo toma sin remordimientos. Hoy por hoy, en cambio, vinos, leches y zumos genuinos siguen procediendo de la manipulación juiciosa de zumos y secreciones de seres vivos. Quizá con el tiempo, y gracias a la ciencia y a los emprendedores la situación cambie. Pero esperemos que tarde.

Mientras tanto, seguiremos leyendo la peculiar literatura de las etiquetas de las botellas de vino, a veces descriptiva –rojo cereza– , a veces científica –fermentación maloláctica–, a veces casi esotérica –cultivo biodinámico–, a veces ambigua –producto natural–, a veces arbitraria –para estofados y carnes blancas–, pero siempre apasionante de leer solo o en compañía. La lectura de una etiqueta distrae y ayuda a romper el hielo, y puede ayudar a crear una buena química con alguien. Pero, entiéndase bien: si se rompe el hielo, no lo eche en la copa, naturalmente.